【長岡京市】乙訓の地に古くからある寺で重要文化財特別公開を開催。歴史を感じる毘沙門天立像。

緑が映える季節になりましたので真言宗豊山派大慈山乙訓寺に2025年4月14日に行ってきました。ちょうど長岡京市では春の観光祭りをあちらこちらで開催しており、乙訓寺では特に重要文化財特別公開を期間限定で行っています。 乙訓寺は長谷寺の末寺で推古天皇の勅願で聖徳太子が開いたといわれる乙訓地方最古の寺です。風格がありとても鮮やかな門をくぐり抜けて進みます。

乙訓寺は長谷寺の末寺で推古天皇の勅願で聖徳太子が開いたといわれる乙訓地方最古の寺です。風格がありとても鮮やかな門をくぐり抜けて進みます。 青紅葉がきれいで光が当たってキラキラと輝いています。緑色と若葉の黄緑が混ざり明るい印象を受けます。

青紅葉がきれいで光が当たってキラキラと輝いています。緑色と若葉の黄緑が混ざり明るい印象を受けます。 初夏のみずみずしさがあり、小さな葉は鮮やかな緑色をしています。通り抜けると、その先には毘沙門天立像と木造十一面観音立像のお姿を見ることができます。

初夏のみずみずしさがあり、小さな葉は鮮やかな緑色をしています。通り抜けると、その先には毘沙門天立像と木造十一面観音立像のお姿を見ることができます。

右手には宝棒、左手には宝塔を持った毘沙門天立像です。住職の奥様川俣泉美さんにお聞きすると、「ぷっくりとしたシルエットで幼い感じがするんですよ」とのことで、少年かのようなお顔立ちで、子どもではないかと思うほど幼い雰囲気も漂いますので、しっかりとお顔立ちも見てほしいそうです。

右手には宝棒、左手には宝塔を持った毘沙門天立像です。住職の奥様川俣泉美さんにお聞きすると、「ぷっくりとしたシルエットで幼い感じがするんですよ」とのことで、少年かのようなお顔立ちで、子どもではないかと思うほど幼い雰囲気も漂いますので、しっかりとお顔立ちも見てほしいそうです。 毘沙門天立像は足元に邪気を踏みつけていますが「こちらの邪気の顔がかわいいんですよ」と教えていただきました。二体ある邪気はそれぞれユーモアあふれる顔立ちをしていて思わずくすっと笑ってしまうお顔です。

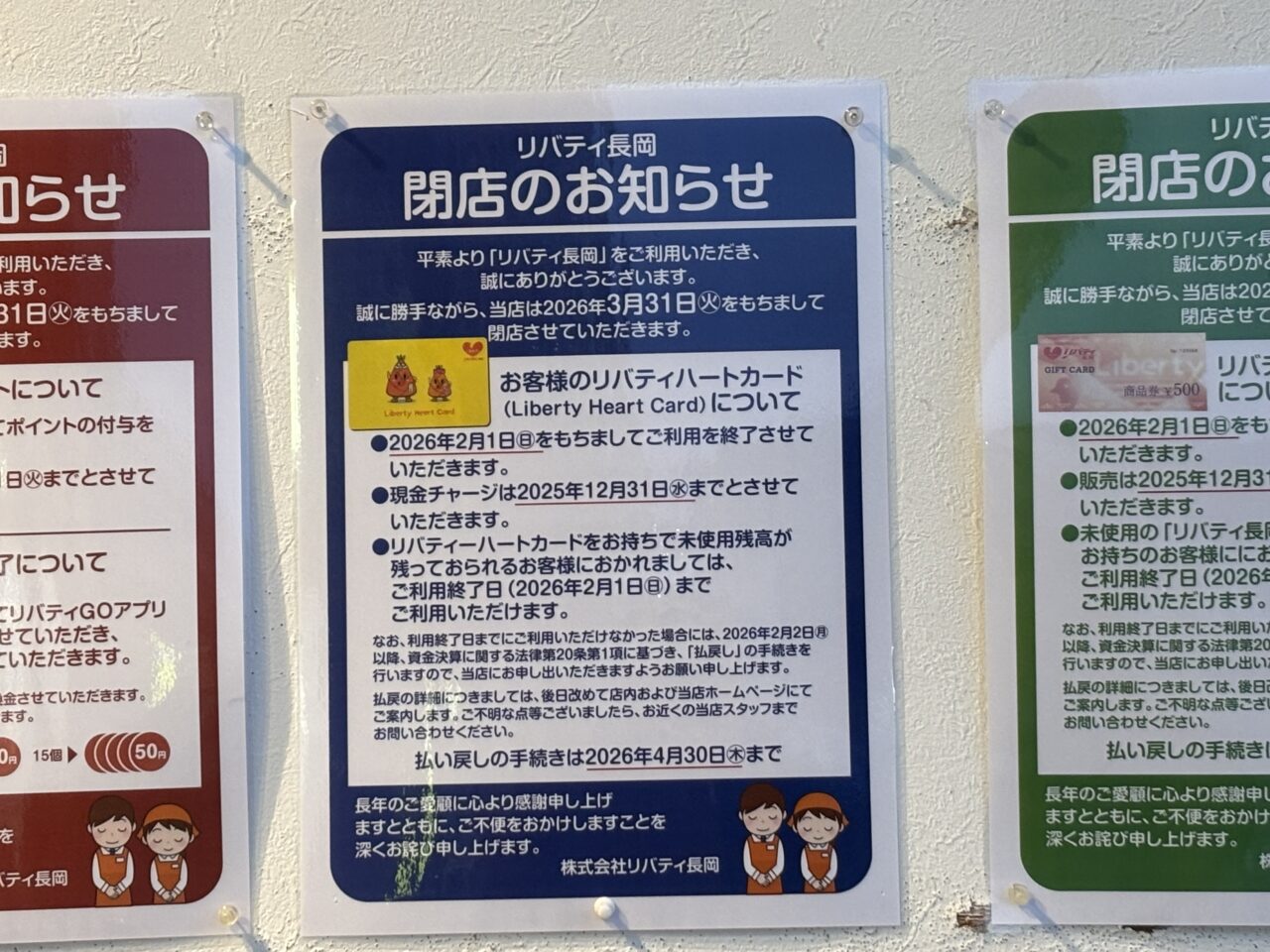

毘沙門天立像は足元に邪気を踏みつけていますが「こちらの邪気の顔がかわいいんですよ」と教えていただきました。二体ある邪気はそれぞれユーモアあふれる顔立ちをしていて思わずくすっと笑ってしまうお顔です。 本殿では木造十一面観音立像が安置されており、元禄8年に奈良市にある秋篠寺より移されたものだそうです。

本殿では木造十一面観音立像が安置されており、元禄8年に奈良市にある秋篠寺より移されたものだそうです。 十一面観音立像は一日で掘られたと言われ、顔や頭はとても丁寧に作られているそうです。よく見ると体は毘沙門天立像に比べて簡素的に見えその比較をしてみるのも見ごたえがあります。掘っている間は、お坊さん、その周りに信者さんなどたくさんの方が見守っていたと言われているそうです。観音様は蓮の上に立ったり座ったりするのが多い中、こちらは盤石(ばんじゃく)に立っており、自ら困った人を救いに行くような雰囲気だそうです。

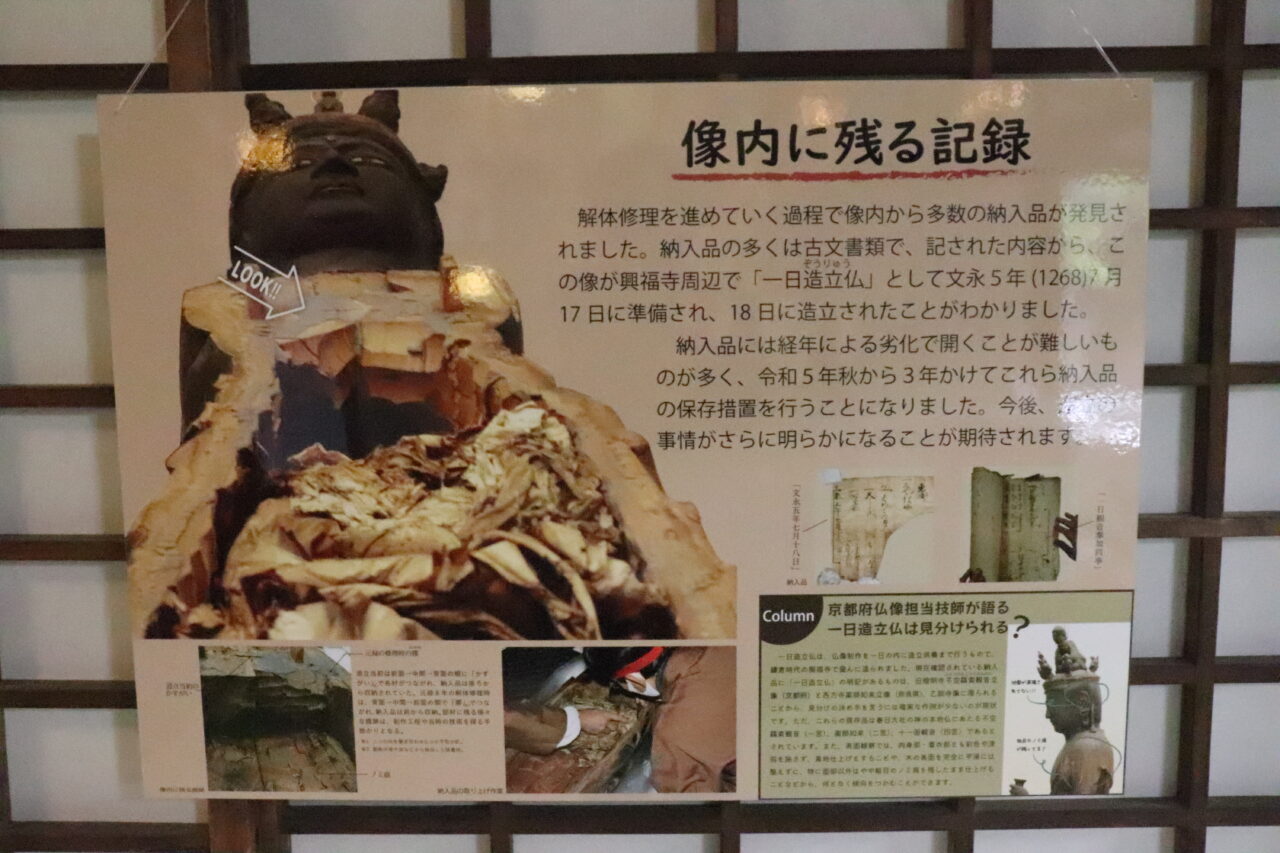

十一面観音立像は一日で掘られたと言われ、顔や頭はとても丁寧に作られているそうです。よく見ると体は毘沙門天立像に比べて簡素的に見えその比較をしてみるのも見ごたえがあります。掘っている間は、お坊さん、その周りに信者さんなどたくさんの方が見守っていたと言われているそうです。観音様は蓮の上に立ったり座ったりするのが多い中、こちらは盤石(ばんじゃく)に立っており、自ら困った人を救いに行くような雰囲気だそうです。 大阪での観音像ばかりを集めた展示会で展示するため、移動をして大丈夫なのか調査をしたところ、経年劣化があったため不安定な状態を平成2年度に部分解体修理をしました。その際に、像内から多量の古文書が発見されたそうです。ちょうど開いた文書の中に「一日観音奉加銭事」とあり文永5年7月18日という文字は史料で裏付けられた国内3例目で最も古い事例となりました。そこから令和5年6月に国の重要文化財に指定され今日に至ります。

大阪での観音像ばかりを集めた展示会で展示するため、移動をして大丈夫なのか調査をしたところ、経年劣化があったため不安定な状態を平成2年度に部分解体修理をしました。その際に、像内から多量の古文書が発見されたそうです。ちょうど開いた文書の中に「一日観音奉加銭事」とあり文永5年7月18日という文字は史料で裏付けられた国内3例目で最も古い事例となりました。そこから令和5年6月に国の重要文化財に指定され今日に至ります。 一つひとつが発見の乙訓寺で、当時の技術を探り、お話を聞いているだけで本当に素晴らしい文化財がありました。どちらも表情は優しく私たちを見守っているかのようなお姿でした。ぜひゆっくりと乙訓寺を堪能してくださいね。重要文化財特別公開は期間限定で4月13日から20日まで、4月29日、5月3日から6日です。写真は許可を得ています。取材にご協力いただきましてありがとうございました。

一つひとつが発見の乙訓寺で、当時の技術を探り、お話を聞いているだけで本当に素晴らしい文化財がありました。どちらも表情は優しく私たちを見守っているかのようなお姿でした。ぜひゆっくりと乙訓寺を堪能してくださいね。重要文化財特別公開は期間限定で4月13日から20日まで、4月29日、5月3日から6日です。写真は許可を得ています。取材にご協力いただきましてありがとうございました。

真言宗豊山派大慈山乙訓寺はこちら↓